7月4日至7月7日,华中农业大学外国语学院赴湖北省武汉市暑期社会实践团的5名成员,以“非遗文化探寻与文化自觉培育”为主题,前往武汉博物馆参观了“琬琰英华——馆藏历代文物珍赏”展区。此次参观活动不仅是一次观展学习,更是一次沉浸式的中华文明体验之旅。

七艺荟萃:“琬琰英华”尽展工艺之美

展区名称“琬琰”,寓意美玉,“英华”则代表精粹。展览从青铜、玉器、竹木牙雕、砚台、印章、鼻烟壶、珐琅器七个门类系统呈现历代的工艺与审美高度,集中展示中华文明中“器以载道”的理念。

进展屏风 胡雪盈摄

展区中,一顶清代镶宝石银凤冠饰吸引了团队成员的目光。金丝缠绕,其中点缀的白玉珠串,在灯光的照射下温润生辉,尽显皇家礼仪之庄重、玉器工艺之精妙。随后,我们进一步了解了中国古代的礼玉文化。据记载,最重要且最具代表性的礼玉为“六器”,分别是璧、琮、圭、璋、璜、琥,每种玉器都承载这特定的仪式与伦理等级,是道德教化、权力象征、天地秩序的文化载体。此外,古人“以玉为礼”的传统不仅体现在器物本身,更延伸为精神观念。玉之五德——任、义、智、勇、洁,正是古代礼制社会对理想人格的写照。

余青在欣赏展品 胡雪盈摄

另外一类带给我们耳目一新的体验的展品,是小巧玲珑、工艺精致的鼻烟壶。 鼻烟壶小不过盈寸,重不过数两,却是中国传统工艺“以小见大”的典范。其造型千姿百态、琳琅满目,琢玉雕瓷、掐丝堆塑,集中国工艺之大成。这不仅体现了工匠对技艺的极致追求,也展现出中华传统文化对细节之美、精神之美的执着。在展出的壶体图案中,常见梅兰竹菊、八仙图、山水楼阁,既有传统文人寄情山水的情怀,也有祈福纳祥的寓意。

鼻烟壶展品 王雨微摄

融通古今的思考:非遗是文化自信的根脉

从文物到现实,我们深刻体会到,文化自信并不是空洞口号,而是一次次走近历史、了解传统后的油然而生。非物质文化遗产的魅力,在于它不仅是过去的,也是当下的,更是未来的。文化遗产不仅是陈列的器物,更是可感、可触、可参与的活态文明。正如展名“琬琰英华”,它不仅代表文物的美,更寓意中华文明在历久弥新中的闪光。

本次“琬琰英华”展区参观,不仅是一段文化体验之旅,更是一堂深刻的文明课。我们尝试将展品与历史、人物、用途相结合,探寻其背后的故事,以文物为镜,观历史之光。

触摸千年瓷韵,接力文明薪火

器物虽无声,却能镌刻文明

武汉博物馆以精心铺展的历史脉络,将陶瓷艺术在时光中破茧成蝶的每一步,都清晰地呈现在我们眼前。这一列列器物如同时光的路标:泥陶的厚重里,藏着先民与自然搏斗的坚韧;彩陶的斑斓中,跃动着人类对美的最初向往;而那些不断翻新的样式,则记录着社会生活的变迁与人类创造力的无限可能。它们串联起的,不仅是陶瓷艺术从简陋到繁复、从实用到审美的发展轨迹,更是一部人类在与物质世界对话中,不断突破自我、丰富精神世界的创新史诗。

展馆中的彩瓷陈列 胡雪盈摄

从尘封到幻彩,文明在接力

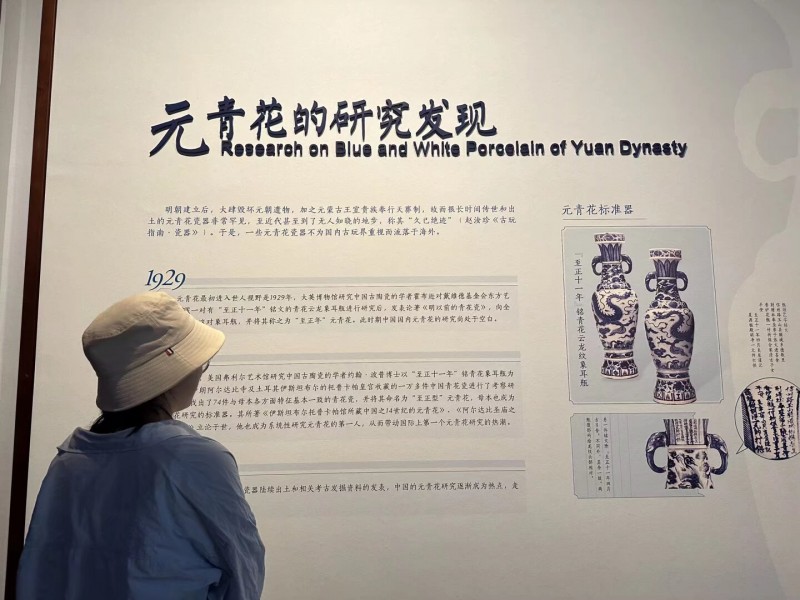

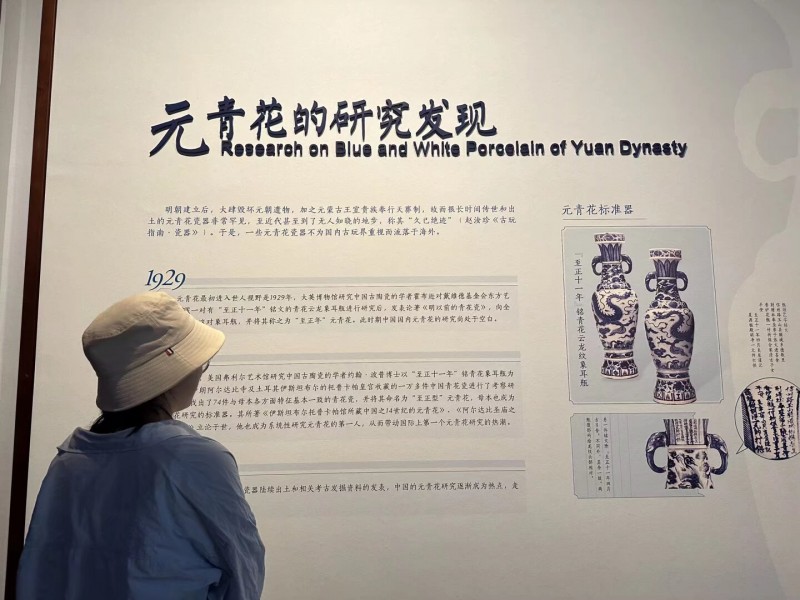

当我们驻足凝视,思绪不由自主飘向元青花研究的百年历程。曾几何时,学界对元代青花的认知近乎空白,甚至研究第一的位置也被别的国家学者占领。直到上世纪五十年代,随着河北保定、江西高安等一批窖藏元青花的出土,以及对“至正型”青花标准器的系统研究,这一被历史尘封的艺术瑰宝才逐渐浮出水面。历史忽视让我们唏嘘不已,这更坚定了我们传承非遗技术,传播优秀文化,让历史永远被铭记,让优秀永远流传的决心。

团队成员在认真观看元青花研究发现的介绍 王雨微摄

展柜内外,双重的震撼在指尖流转。我们既惊叹于玻璃罩内元青花的釉色如凝脂、青料似宝石;又感慨于在互动区遇见那些以真品为原型复刻的模具——指尖拂过能清晰摸到凸起的弧度和细微棱角,当我们的指尖从模具转向展柜玻璃时,隔着一层透明,似与真品完成了一场接力。历史的回声顺着指尖漫上来:有拉坯轮盘转动的吱呀,有画师调墨时的沉吟,有窑工守望火情的叹息。而掌心沉甸甸的,是时代递来的接力棒——不仅要让这些模具复刻的纹路永远清晰,更要让青花瓷里藏着的东方美学,在触摸与感悟中,传到更远的将来。

团队成员在用手轻轻触摸青花瓷品 胡雪盈摄

实践团队名称:华中农业大学外国语学院赴湖北省武汉市非遗文化暑期社会实践团

文字作者:王雨微 赵苹

图片拍摄者:胡雪盈 王雨微

审核老师:张宁

“向阳花” 绽放在龙山,培育家庭教

“向阳花” 绽放在龙山,培育家庭教  湖南警察学院驻村工作队为十竹学校

湖南警察学院驻村工作队为十竹学校  郴州市六中:科普进校园 点亮科学梦

郴州市六中:科普进校园 点亮科学梦  “中华汉字文化教育基地”落户漯河

“中华汉字文化教育基地”落户漯河  郾城中学女篮闪耀漯河市青少年篮球

郾城中学女篮闪耀漯河市青少年篮球  非遗进校园 文化润童心

非遗进校园 文化润童心  词海争锋显身手 英采飞扬展才华——

词海争锋显身手 英采飞扬展才华——  15岁救火英雄事迹被教科书删除,照片

15岁救火英雄事迹被教科书删除,照片  万祥文教论坛第十四讲“华侨与教育

万祥文教论坛第十四讲“华侨与教育  崂山金家岭教育工作亮点纷呈 努力办

崂山金家岭教育工作亮点纷呈 努力办  跳槽季幼儿园如何留住老师?除了涨

跳槽季幼儿园如何留住老师?除了涨  幼升小面试到底在考察什么?看完这

幼升小面试到底在考察什么?看完这  儿童电话手表突发自燃,小学生手腕

儿童电话手表突发自燃,小学生手腕  安排幼教专业学生分拣包裹,强制实

安排幼教专业学生分拣包裹,强制实  杨集西街幼儿园专栏|我爱你老师,是

杨集西街幼儿园专栏|我爱你老师,是  保定三中招生、班型、师资全解析!

保定三中招生、班型、师资全解析!  高中历史提分技巧:选择题怎么提高

高中历史提分技巧:选择题怎么提高  是校长,也是父亲!李镇西、刘长铭

是校长,也是父亲!李镇西、刘长铭  高三生≠高考生!这两者的区别原来

高三生≠高考生!这两者的区别原来  书井咖啡高中生家长主题沙龙来啦!

书井咖啡高中生家长主题沙龙来啦!  北京爱智康“从初三期中考试看2020中

北京爱智康“从初三期中考试看2020中  崔允漷:新高考背景下,教师要从三

崔允漷:新高考背景下,教师要从三  小学语文第一首诗竟是爱情诗?

小学语文第一首诗竟是爱情诗?  11月16日托福考试回顾 听力难到逆天!

11月16日托福考试回顾 听力难到逆天!  澳洲留学优势这么多!留学费用是不

澳洲留学优势这么多!留学费用是不  PlayABC携手青豆书坊与西班牙艺术家启

PlayABC携手青豆书坊与西班牙艺术家启  英语学得好的孩子,为什么会更优秀

英语学得好的孩子,为什么会更优秀  一带一路政策让经济腾飞 | 福建汉唐

一带一路政策让经济腾飞 | 福建汉唐  全新一代K3插电混动版即将上市 开启

全新一代K3插电混动版即将上市 开启  福特与大众将共享电动汽车与自动驾

福特与大众将共享电动汽车与自动驾  奇瑞推热效率达41%混动发动机 居世界

奇瑞推热效率达41%混动发动机 居世界