近日,由中国科学技术大学马润东团队研发的 “红花采摘机器人” 项目,经历五年之久,4代样机,终于在红花采收领域取得了重大突破,成功攻克了红花采收过程中的多项技术难题,为红花产业的现代化发展注入了新的活力。

并且,该团队新近获得中科大与安徽省政府联合设立的雏鹰基金10万元资金,2025年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛省级三等奖!

项目背景:红花产业的智能化需求

红花作为一种重要的经济作物和中药材,具有极高的药用价值和经济价值,在全国种植面积约百万亩。然而,传统的红花采摘方式主要依赖人工,效率低下且成本高昂:每公斤红花售价在100元左右,其中人工成本近60元;一个人工三天可以摘约3亩红花,对比小麦三天机械化收获500亩,效率差了两个数量级。

随着劳动力成本的不断上升和农业现代化的推进,市场对红花采摘机器人的需求日益迫切。

技术创新:AI 视觉识别与机械自动化

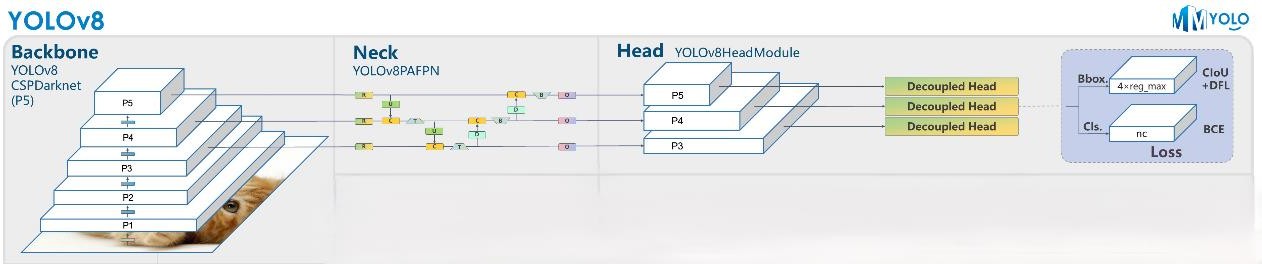

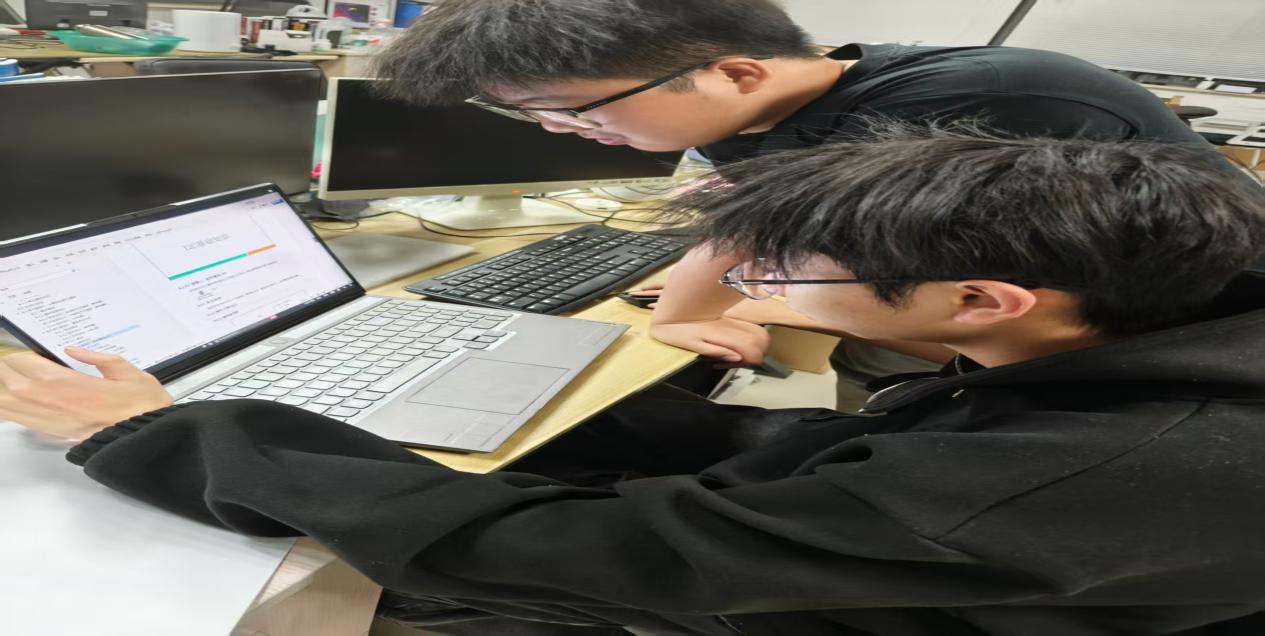

“红花采摘机器人” 项目团队聚焦于红花采摘的关键技术难题,通过 AI 视觉识别技术和机械自动化技术的深度融合,实现了红花的高效、精准采摘。团队采用基于深度学习的 YOLO模型,结合相机和传感器,能够精准识别红花的位置和形态,识别成功率高达 90%。

同时,团队设计了高效的机械采摘装置,配备柔性材料与精密机械结构,确保采摘过程中对红花的无损采摘,采摘率目前可达 83%。

实验验证:高效采摘与成本效益

在新疆、云南等红花主产区的实地测试中,红花采摘机器人表现出了卓越的性能。机器人能够 24 小时不间断作业,采摘效率是人工的 5-10 倍,大幅缩短了采摘周期。与传统人工采摘相比,机器人不仅提高了采摘效率,还显著降低了人工成本。以新疆为例,人工采摘成本占总成本的 50% 以上,而机器人采摘能够将成本降低 50%。

产学研合作:推动技术落地与产业发展

“红花采摘机器人” 项目得到了安徽省政府、中国科学技术大学等高校和产业界多个企业的大力支持。

团队与中国科学技术大学等高校建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和人才培养,目前已经培养本硕博学生20余名。

负责人马润东说,目前团队已与裕民县15户花农签订协议,未来三年采用红花采摘机器人采收,预期能将人工成本降低50%。

目前,团队已在新疆建立了 500 亩的示范基地,并计划接下来小批量生产,在未来三年内逐步扩大生产规模,实现大规模商业化推广。

荣誉与认可:行业专家的高度评价

“红花采摘机器人” 项目凭借其创新性和实用性,获得了众多专家的认可和赞誉。中国科学技术大学管理学院院长张伟平教授表示:“该机器人在红花采摘领域的应用,不仅解决了人工采摘的高成本问题,还为红花产业的现代化发展提供了有力的技术支持。” 中国科学技术大学工程学院院长、机器人领域权威专家张世武教授也对项目给予了高度评价:“红花采摘机器人项目团队在 AI 视觉识别和机械自动化方面的创新突破,为农业智能化发展树立了新的标杆。”

未来展望:从红花到全球农业智能化

“红花采摘机器人” 项目团队并不满足于当前的成果,他们有着更宏伟的未来规划。团队计划在未来五年内,将技术拓展至其他高价值作物的采摘领域,如茉莉花、万寿菊等,打造农业机器人生态。同时,团队还将与国际农业企业和科研机构合作,将中国的技术推向全球市场,成为全球农业智能化的引领者。

团队负责人马润东表示:“我们希望通过技术创新,推动红花产业的智能化升级,为农民增收、农业现代化和乡村振兴贡献一份力量。未来,我们将继续深耕农业机器人领域,让更多的农业场景实现智能化、自动化。”

“红花采摘机器人” 项目的成功,不仅是农业科技的一次重大突破,更是产学研合作模式的生动实践。随着技术的不断成熟和应用范围的扩大,相信这一创新成果将为全球农业发展带来新的机遇和变革!

非遗进校园 文化润童心

非遗进校园 文化润童心  “向阳花” 绽放在龙山,培育家庭教

“向阳花” 绽放在龙山,培育家庭教  词海争锋显身手 英采飞扬展才华——

词海争锋显身手 英采飞扬展才华——  湖南警察学院驻村工作队为十竹学校

湖南警察学院驻村工作队为十竹学校  郾城中学女篮闪耀漯河市青少年篮球

郾城中学女篮闪耀漯河市青少年篮球  郴州市六中:科普进校园 点亮科学梦

郴州市六中:科普进校园 点亮科学梦  “中华汉字文化教育基地”落户漯河

“中华汉字文化教育基地”落户漯河  15岁救火英雄事迹被教科书删除,照片

15岁救火英雄事迹被教科书删除,照片  万祥文教论坛第十四讲“华侨与教育

万祥文教论坛第十四讲“华侨与教育  崂山金家岭教育工作亮点纷呈 努力办

崂山金家岭教育工作亮点纷呈 努力办  跳槽季幼儿园如何留住老师?除了涨

跳槽季幼儿园如何留住老师?除了涨  幼升小面试到底在考察什么?看完这

幼升小面试到底在考察什么?看完这  儿童电话手表突发自燃,小学生手腕

儿童电话手表突发自燃,小学生手腕  安排幼教专业学生分拣包裹,强制实

安排幼教专业学生分拣包裹,强制实  杨集西街幼儿园专栏|我爱你老师,是

杨集西街幼儿园专栏|我爱你老师,是  保定三中招生、班型、师资全解析!

保定三中招生、班型、师资全解析!  高中历史提分技巧:选择题怎么提高

高中历史提分技巧:选择题怎么提高  是校长,也是父亲!李镇西、刘长铭

是校长,也是父亲!李镇西、刘长铭  高三生≠高考生!这两者的区别原来

高三生≠高考生!这两者的区别原来  书井咖啡高中生家长主题沙龙来啦!

书井咖啡高中生家长主题沙龙来啦!  北京爱智康“从初三期中考试看2020中

北京爱智康“从初三期中考试看2020中  崔允漷:新高考背景下,教师要从三

崔允漷:新高考背景下,教师要从三  小学语文第一首诗竟是爱情诗?

小学语文第一首诗竟是爱情诗?  11月16日托福考试回顾 听力难到逆天!

11月16日托福考试回顾 听力难到逆天!  澳洲留学优势这么多!留学费用是不

澳洲留学优势这么多!留学费用是不  PlayABC携手青豆书坊与西班牙艺术家启

PlayABC携手青豆书坊与西班牙艺术家启  英语学得好的孩子,为什么会更优秀

英语学得好的孩子,为什么会更优秀  一带一路政策让经济腾飞 | 福建汉唐

一带一路政策让经济腾飞 | 福建汉唐  全新一代K3插电混动版即将上市 开启

全新一代K3插电混动版即将上市 开启  福特与大众将共享电动汽车与自动驾

福特与大众将共享电动汽车与自动驾  奇瑞推热效率达41%混动发动机 居世界

奇瑞推热效率达41%混动发动机 居世界