在“人工智能+”行动全面推进的时代浪潮中,一支平均年龄仅22岁的青年团队正以科技创新重塑纳米药物研发格局。江西师范大学“纳米智选”团队融合化学、计算机、药学等多学科力量,成功研发出国内首款AI深度驱动型纳米药物智能筛选系统—“纳米智选”,一举打破传统研发模式壁垒,将单材料筛选时间从超2天缩短至1秒内,精度提升至99.61%,研发成本降至百元级,突破传统试错模式的技术瓶颈。

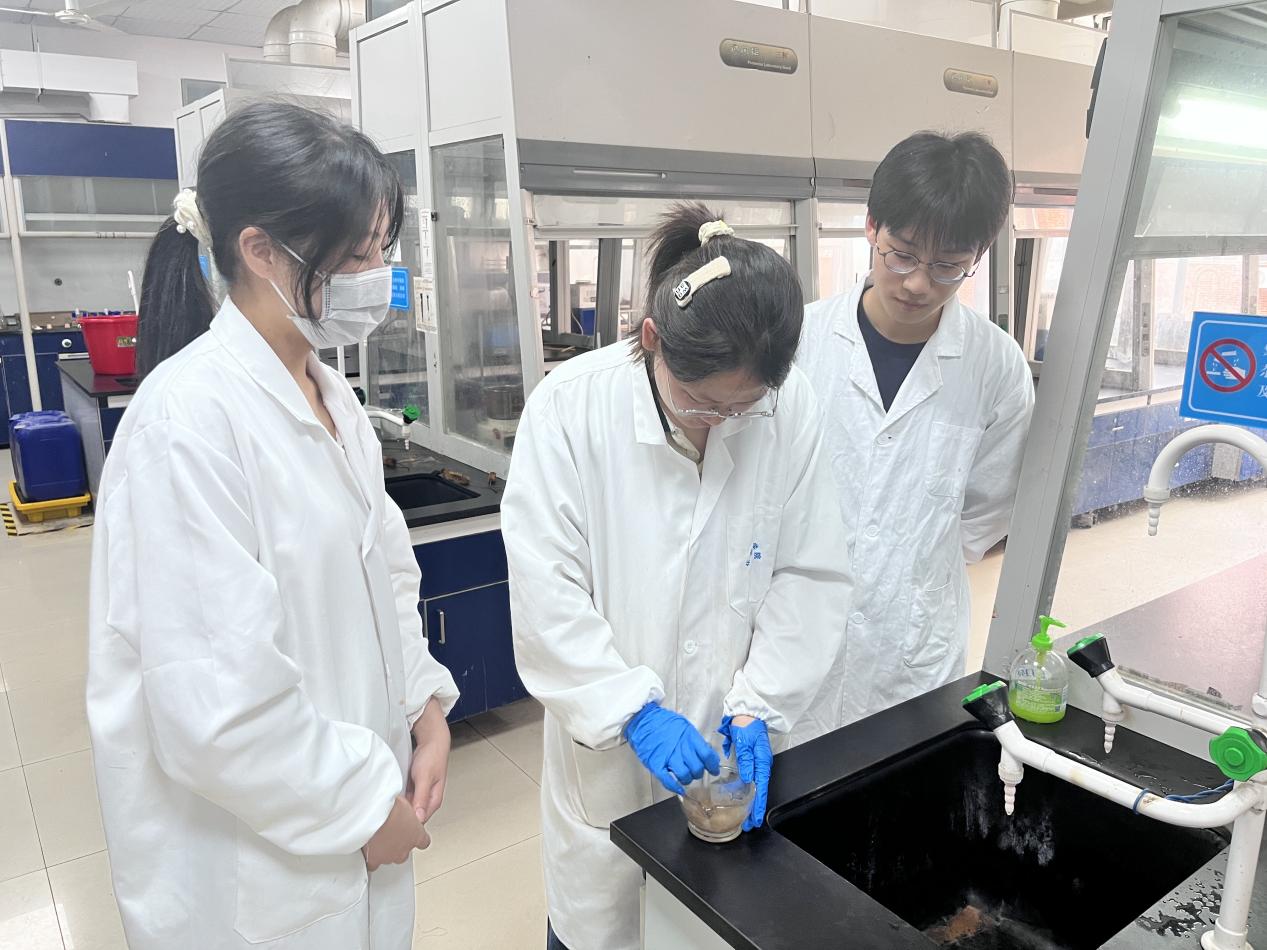

敢闯敢试:实验室里的“解码者”

“用AI读懂千万篇文献,让纳米药物‘开口说话’。”团队创始人叶青云如此形容技术突破的核心。这支“00后”主导的队伍,从纳米药物研发的痛点切入——传统试错法耗时长(单药研发超5年)、成本高(投入上亿元)、成功率低(仅10%-20%)。

成员谢晚晴清晰记得系统首次验证的关键时刻:当AI模型对金铜合金(AuCu?)抗菌活性的预测结果与实验数据吻合度达99.61% 时,实验室爆发欢呼。“那一刻,5000万条数据训练的汗水化作底气。”

产学研路上的“架桥者”

从实验室到产业应用,团队直面转化难题。在与中国科学院生物物理研究所合作开发生物正交纳米酶时,初期预测模型与实际活性出现偏差。创始人叶青云带队重构算法,连续两周高强度优化深度学习架构,最终使催化机制预测准确率超98%,助力合作成果登上国际顶刊。

“这群年轻人既有前沿视野,又有落地能力。”合作方江西纳宇纳米新材料有限公司技术负责人高度评价。目前系统已在江西纳宇纳米等企业应用,助力抗菌药物研发效率提升300%,降低生产成本超50%。团队更与中国科学院生物物理研究所等机构合作,签订技术服务协议282万元,推动9项专利技术落地。

未来可期:纳米医疗的“先锋队”

站在新起点,“纳米智选”团队瞄准三大里程碑:

2025年完成中试生产线建设

2026年实现抗癌纳米药物规模化量产

2027年构建“AI+实验+临床”一体化药物研发生态

“青年科研者要敢于重构行业规则。”团队指导老师、国家纳米科学中心研究员高兴发强调,“这支团队用80万类材料数据库和秒级筛选能力证明,中国青年正掌握智能制药的‘核心算法’。”

在攻克“卡脖子”技术的征程中,“纳米智选”团队如其名,以青春智慧为药物研发注入“清澈动力”,在AI赋能医疗的赛道上跑出创新加速度。

郾城中学女篮闪耀漯河市青少年篮球

郾城中学女篮闪耀漯河市青少年篮球  郴州市六中:科普进校园 点亮科学梦

郴州市六中:科普进校园 点亮科学梦  词海争锋显身手 英采飞扬展才华——

词海争锋显身手 英采飞扬展才华——  “向阳花” 绽放在龙山,培育家庭教

“向阳花” 绽放在龙山,培育家庭教  湖南警察学院驻村工作队为十竹学校

湖南警察学院驻村工作队为十竹学校  非遗进校园 文化润童心

非遗进校园 文化润童心  “中华汉字文化教育基地”落户漯河

“中华汉字文化教育基地”落户漯河  15岁救火英雄事迹被教科书删除,照片

15岁救火英雄事迹被教科书删除,照片  万祥文教论坛第十四讲“华侨与教育

万祥文教论坛第十四讲“华侨与教育  崂山金家岭教育工作亮点纷呈 努力办

崂山金家岭教育工作亮点纷呈 努力办  跳槽季幼儿园如何留住老师?除了涨

跳槽季幼儿园如何留住老师?除了涨  幼升小面试到底在考察什么?看完这

幼升小面试到底在考察什么?看完这  儿童电话手表突发自燃,小学生手腕

儿童电话手表突发自燃,小学生手腕  安排幼教专业学生分拣包裹,强制实

安排幼教专业学生分拣包裹,强制实  杨集西街幼儿园专栏|我爱你老师,是

杨集西街幼儿园专栏|我爱你老师,是  保定三中招生、班型、师资全解析!

保定三中招生、班型、师资全解析!  高中历史提分技巧:选择题怎么提高

高中历史提分技巧:选择题怎么提高  是校长,也是父亲!李镇西、刘长铭

是校长,也是父亲!李镇西、刘长铭  高三生≠高考生!这两者的区别原来

高三生≠高考生!这两者的区别原来  书井咖啡高中生家长主题沙龙来啦!

书井咖啡高中生家长主题沙龙来啦!  北京爱智康“从初三期中考试看2020中

北京爱智康“从初三期中考试看2020中  崔允漷:新高考背景下,教师要从三

崔允漷:新高考背景下,教师要从三  小学语文第一首诗竟是爱情诗?

小学语文第一首诗竟是爱情诗?  11月16日托福考试回顾 听力难到逆天!

11月16日托福考试回顾 听力难到逆天!  澳洲留学优势这么多!留学费用是不

澳洲留学优势这么多!留学费用是不  PlayABC携手青豆书坊与西班牙艺术家启

PlayABC携手青豆书坊与西班牙艺术家启  英语学得好的孩子,为什么会更优秀

英语学得好的孩子,为什么会更优秀  一带一路政策让经济腾飞 | 福建汉唐

一带一路政策让经济腾飞 | 福建汉唐  全新一代K3插电混动版即将上市 开启

全新一代K3插电混动版即将上市 开启  福特与大众将共享电动汽车与自动驾

福特与大众将共享电动汽车与自动驾  奇瑞推热效率达41%混动发动机 居世界

奇瑞推热效率达41%混动发动机 居世界